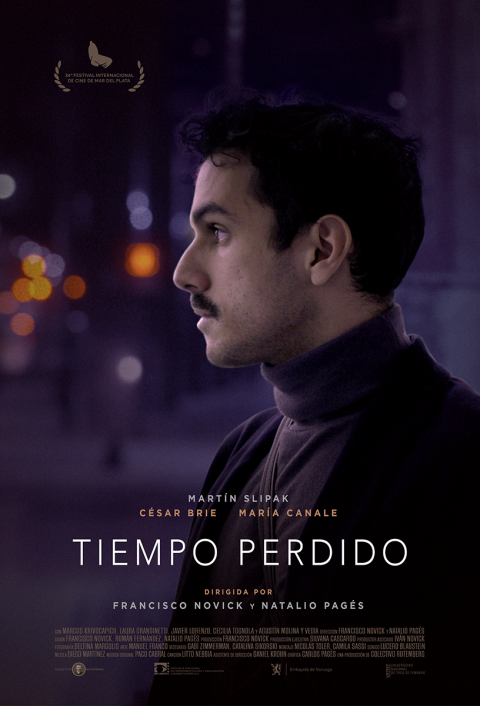

"Tiempo perdido": ¿homo academicus versus homo ludens?

“Un acto deliberado de coraje todavía es posible en este mundo,

un acto de espontánea belleza”

(Henrik Ibsen)

Por

José Luis Visconti (*)

En Tiempo

perdido hay un hombre que vuelve a su país de origen. Vuelve apenas

por unos días, invitado para dar una serie de conferencias auspiciadas por la

Embajada de Noruega en la Argentina. Y entre su equipaje trae un libro, de esa

famosa colección prologada por Jorge Luis Borges que se vendía en los kioscos

de diarios en la década del 80. Ese libro, de Henrik Ibsen, objeto de los

estudios que lleva adelante Agustín Levi (Martín Slipak) en la Universidad de

Oslo, es un puente con el pasado y con su propio origen como estudiante. Es ese

libro y el pasado que trae, y que la película articula en forma de flashbacks,

lo único que parece ligar a Agustín con esa Argentina que ya no forma parte de

ninguno de sus proyectos (su trabajo, su casa, su pareja, sus ideas a futuro

están en Noruega).

No obstante ello, hay algo que la película hace

para deconstruir de alguna manera ese esquema en el que entra Agustín. Lo que

por una cuestión lógica debería ser el eje de sus días en Buenos Aires

desaparece del campo visual y sonoro. Agustín da tres conferencias en días

diferentes, pero apenas si vemos la presentación y unas brevísimas palabras de

una de ellas. Y en el mejor de los casos, su trabajo obsesivo para seguir

organizándolas, ya sea durante el desayuno, en los momentos posteriores a las

presentaciones y hasta antes de dormirse. Agustín parece vivir para eso que

estudia, para eso que lee, marca, escribe en su habitación del hotel o en la

biblioteca. Vive para los textos, como parece subrayarlo en su diálogo con

Carlos (César Brie), su antiguo profesor de literatura con el que se

reencuentra después de años. En esa cena que comparten, no solamente Agustín

insiste con sus ideas, sino que parece empujar a Carlos a retomar sus trabajos

del pasado. Es un diálogo que no admite equivalencias, en tanto el interlocutor

no está en su misma sintonía: ha dejado de dar clases, atravesó una crisis

personal por una separación y con el tiempo encontró una nueva pareja con la

cual seguir su vida.

A cambio de esa negación respecto de las conferencias, Tiempo perdido se concentra en dos escenas que representan el núcleo central de la historia. En la primera, más breve, después de una de sus conferencias, llega Marina (María Canale), compañera de secundaria de Agustín. La charla entre ambos es, en algún punto, insustancial, casi llevada hasta el límite de la incomodidad (es evidente el interés de Marina en Agustín, tanto como la distancia que él pone desde el comienzo a pesar de su sorpresa ante la aparición) que remata con la invitación de ella a cenar a su casa y que él rechaza con el argumento de tener que preparar su siguiente conferencia. La segunda, bastante más extensa, es la de la cena con Carlos. Allí se expone un distanciamiento similar entre los personajes, pero con los roles invertidos. Aquí el entusiasmo por hablar, por entrar en contacto con el otro desde su espacio de interés proviene de Agustín. Carlos no muestra desdén ni distancia: simplemente admite su desactualización, su salida de ese sistema de pensamiento al que alguna vez perteneció y que dejó por cuestiones personales. Pero en uno y otro caso, lo que se vislumbra es la imposibilidad de un diálogo como el que en el pasado se establecía entre ellos a través de lo artístico -el libro de Ibsen que Carlos le presta a Agustín al final del año lectivo, la canción de Litto Nebbia que canta la Marina joven (Laura Grandinetti) en su habitación-.

En un punto, Agustín concreta ese viaje al pasado como una idealización. Para Agustín es como regresar a ese 2002 en que egresó de la escuela, como si el tiempo transcurrido hubiera quedado congelado en esa imagen del pasado. En el presente, para Agustín, Marina sigue siendo la chica “un poco superficial” que fue su compañera, más interesada en las fiestas que en la literatura. Y Carlos sigue siendo aquel profesor de literatura que siempre podía ser más que eso. Lo que revelan los dos encuentros es que ese tiempo no estuvo congelado más que en su propia visión. O lo que es más o menos lo mismo, esa frase que Carlos le dice promediando la cena: “La relación entre las ideas y la realidad no es lineal”.

La idea de tiempo perdido, con sus reminiscencias

proustianas, entonces se bifurca. Admite las miradas encontradas. Concentrada

la mirada de la película en el personaje de Agustín, todo el relato puede

leerse como maneras diferentes de un tiempo que se pierde en el sentido de una

inutilidad de lo hecho. Eso que queda marcado ya en la escena en la que Agustín

es conducido por un taxi desde el aeropuerto hasta el hotel, en donde le

pregunta al chofer por qué fue por determinado camino que es más largo en cuanto

al tiempo que lleva, se multiplica una y otra vez en cada escena en la que

Agustín interactúa con otros. En la escena en la embajada, cuando se aleja del

grupo de escritores, o incluso cuando decide no ir a comer con sus compañeros

conferencistas después de las charlas. En la decisión de no ir a la casa de

Marina y en la frustración que le produce la charla con Carlos (“Chau Carlos,

te sentí cambiado” le dice Agustín cuando se despiden, casi a modo de reproche

enojoso). Unas y otras, y las propias conferencias –que podrían ser el “tiempo

perdido” desde otra perspectiva y por esa misma razón, eludidas en la puesta en

escena- parecen servir de argumento para que Agustín perciba todo su viaje a

Buenos Aires como un tiempo perdido (hasta el punto de haber fracasado en su

intento de reintegrar el libro prestado por Carlos). Pero el llamado que

devuelve en el final, cuando está a punto de subir al avión que lo llevará de

regreso a Noruega, parece alentar la idea de otro “tiempo perdido”, ese que

parece retumbar en las palabras que Carlos le dice en la cena: “A veces vas a

tener dos o tres minutos de placer y no tiene sentido no aprovecharlos por una

obra”.

Lo que aparece entonces en Tiempo perdido es

la visión de la obra como un elemento que, puesto en un lugar preponderante,

tiende a anular la vida. Es ese el eje en el que discurre la secuencia central

de la película y la sutil continuidad de la enseñanza –de nuevo no buscada- del

antiguo profesor a su viejo alumno. El llamado del final, que puede parecer un tanto

forzado, tanto como la escena en la que Agustín observa a la gente que espera

el momento de subir al avión, en realidad es la conclusión lógica de esa

continuidad que asoma en los flashbacks del pasado. En el pasado y en el

presente, el cruce de miradas y el diálogo entre Agustín y Marina, dejan una

promesa en tensión que se resolverá –o no- en el futuro. En el pasado y en el

presente, el profesor se va ante la mirada del alumno, habiendo dejado sembrada

la semilla de un cambio que sobrevendrá más tarde o más temprano. El tiempo

perdido entonces se vuelve, en ese momento, tiempo de aprendizaje.

Tiempo perdido (Argentina, 2019).

Dirección: Francisco Novick, Natalio Pagés. Guion:

Francisco Novick, Natalio Pagés, Román Fernández.

Fotografía: Delfina Margulis.

Montaje: Nicolás Tolery Camila Sassi.

Elenco: Martín Slipak, César Brie, María Canale,

Javier Lorenzo, Marcos Kripocavich.

Duración: 71 minutos.

Disponible en You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=RKsZ7jcc2Dk

(*) Reseña publicada con el título de “Tiempo

perdido: Formas del aprendizaje”. Fuente: https://hacerselacritica.com/tiempo-perdido-formas-del-aprendizaje-por-jose-luis-visconti/

Comentarios

Publicar un comentario